國立臺灣師範大學數學教育中心之「高中數理資優生入大學後適性與轉銜輔導計畫」,於6月18日舉辦「數理資優生適性發展引導教師研習」。此計畫由臺師大數學系林俊吉教授主持,旨在了解優秀大專生在求學時期轉銜的機制,並尋求輔導的方向與政策。

研習當天邀請教育部學特司許文溱專門委員與臺師大數學教育中心林福來名譽教授致詞,另有臺大數學系的楊維哲名譽教授親臨現場全程參與,楊教授是台灣資優教育的先驅,十分關心資優教育,也是許多資優學生的老師。現場會老師們來自各校資優班教師,及大專院校數理相關科系教師,共同探討對於資優教育的適性發展。

各場次重點摘要

資優生身心發展狀況觀察─于曉平教授

- 師大特教系主要負責的項目為資優教師培育,但在教育現場遇到資優學生情意輔導之難解問題,因此結合過往經驗,與大家互動共同討論。目前資優生很常遇到的狀況是,雖然他們成績很好,但是有額外的困擾使得影響學習、適應環境甚至是畢業。

- 所謂的資優生追蹤調查,早期是一個美國的長期研究,長達70幾年,此研究澄清了很多人對資優生的刻板印象,例如憂鬱、英年早逝等,而得到的結果為若資優生得到合適的成長環境,可以取得更高的成就。這也讓大家更肯定身為老師如何提供好環境及提供適當的教育是很重要的事,且其他研究得到的結果正向面居多。

- 資優生常見的認知特質,利於學習的認知特質,比如學習速度快、記憶力好等,而資優學生也很常見的情意特質為對感興趣的事物的專注及執著、好奇心旺盛(尤其是小學生)、喜歡接受挑戰,而近幾年有開始研究資優生完美主義的特質,區分為健康及不健康的完美主義。這幾年的研究有觀察出大概70%的資優生更喜歡獨自工作的過程,但並不代表無法合作,只是需要更多時間做緩衝,稱為內向型。而這些特質是兩面的,雖然看似正向特質,但會容易引發適應困難。

- 並非所有資優生都能成為有才能發展的孩子,主要因素是環境因素(家庭、學校)、本身內在因素(動機、意志力等)及發展過程,而最後一項因素也使我們開始探討大學教育是否還需要資優教育,因為並非所有孩子都如預期發展。

- 資優教育現況較值得注意的是高中科學班,科學班入學管道與高中數理資優班不同,科學班是在國中會考前也可以進行考取的,而數資班是必須要入學後再進行考取的,因此雖然科學班的經營模式是實驗教育,但目前科學班的組成有很大一部份為國中資優生。但目前還是無可避免透過補習、私校等進入資優教育的學生,這些孩子在成長過程中會是較辛苦的,而後續發展需要再觀察及了解。

- 根據于老師的調查,資優教育的主要對象是國小、國中和高中學生,共涵蓋約三千多位學生。調查發現,由於臺灣的資格教育制度要求每個教育階段重新鑑定,導致國小升國中或國中升高中之間的資優學生流失約三成。為了解決這個問題,部分縣市已經進行調整,使國小進入國中的資優學生人數有所增加。于老師指出,許多資優生雖未進入高中的資優班,但進入了頂尖學校,這些學校提供的環境和教育質量使這些學生能夠進入理想的科系。

- 調查顯示,多數資優生在學習發展、生活適應及未來生涯規劃方面持正向態度。然而,國小生在各方面的適應性表現優於國中和高中生,尤其是國小女生在生活適應方面表現較好,但到了高中,這一情況發生逆轉,男生的適應性表現優於女生。于老師也分享了對科學班畢業生的追蹤調查結果。這些調查顯示,科學班學生對課程的滿意度普遍較高,但他們也提到課程難以針對個別差異進行指導,希望能加強人文素養及情感指導。科學班學生在大學的學術表現和參與度較高,無論是自主學習能力、提問能力還是學術活動參與度都優於普通班學生。

- 在高中的特殊教育班級中,這些學生可以較早確立自己的學術目標,並在大學中表現出色。科學班和數理資優班學生的學術成就及未來期望普遍較高,特別是在工程及醫學領域。儘管如此,這些學生在大學期間仍希望課程安排能更具彈性,並提供更多的學術研究機會和情緒支持。總結來看,資優教育對學生的學術發展和個人成長均有正面影響。于老師強調,教育應該給予學生更多的彈性和挑戰,以促進他們的自主學習和獨立性。同時,學校應加強輔導,提供學生更多實踐和決策機會,幫助他們更好地適應未來的學習和生活。于老師最後強調,臺灣的教育環境正在朝著正向的方向發展,教師與學生之間的長期關係對學生的成長具有重要意義。

前瞻科學領域人才培育─賴青瑞副教授

- 賴老師自從二零二零年開始對量子計算產生興趣後,開始逐步探索與資優生成長歷程相關的議題。透過這些經驗分享,我們希望展示大學教育可以超越傳統課程,提供更多實驗與應用的機會。賴老師背景在數學系,一直從事教學與研究工作,專注於代數集合和幾何。研究興趣促使深入探索量子計算,這個新興且與數學密切相關的領域。量子計算的出現,特別是其對半導體和科技產業的潛力影響,使得這個主題愈發熱門。

- 透過我們在量子金融領域的實際合作與學生共同進行的研究,我們展示了QA演算法在解決實際金融問題中的潛力。這些經驗不僅豐富了學生的學術生涯,也為他們將來在各個階段的教育中探索更多可能性奠定了基礎。

- 在參與量子金融研究的過程中,學生們不僅僅是在學術上的成長,更是在個人與專業層面上的深刻轉變。初次接觸到QA演算法和量子計算的複雜性時,他們面對的是一個全新且高度抽象的領域,這樣的挑戰激發了他們對解決問題的熱情和毅力。從理論的探索到實際的應用,每一步都伴隨著挫折和突破,他們不斷地調整思維,學習適應新的科學方法論和數學工具。

- 在研究的這段旅程並非一帆風順,學生們面臨的困難和挑戰時常使他們感到沮喪,但正是這些挑戰促使他們不斷地超越自我。透過導師的指導和團隊的支持,他們逐漸擴展了對量子計算和金融應用的理解,並開始意識到這些知識如何影響和塑造現實世界中的金融市場。這種成長不僅鞏固了他們的學術基礎,也深深影響了他們對未來學術和職業生涯的展望。

- 在這整個研究過程中,他們學會了如何在不確定性和複雜性中保持冷靜和清晰的思考,這些技能對於未來的學術研究以及進入科技和金融行業都具有重要意義。最重要的是,這些學生不僅成為了量子金融研究的參與者,更成為了未來創新和領導的推動者,他們的貢獻將繼續推動這一前沿領域的進步和發展。

防疫科學─方啟泰教授

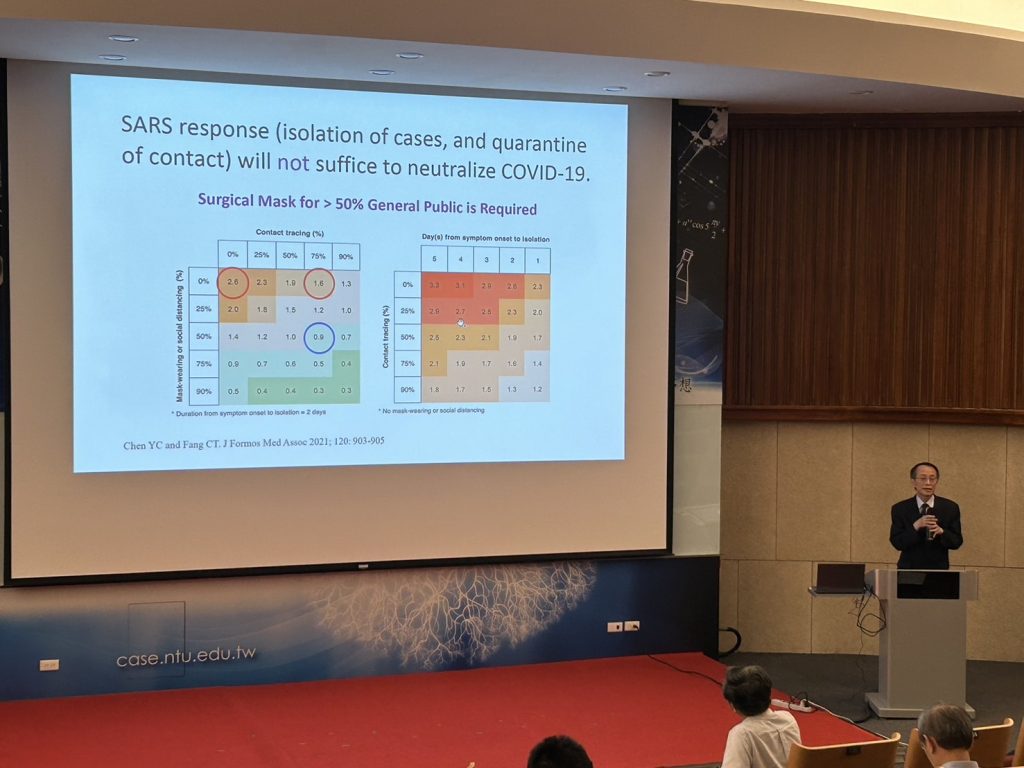

- 方啟泰老師的研究集中在公共衛生領域,特別是利用數學模型來建立和實踐防疫策略。在COVID-19疫情期間,方老師的工作尤為重要,通過數學模型分析疾病傳播的動態,深入探討病毒的傳播機制及其影響,為公共衛生政策的制定提供了科學依據。通過建立傳播動力微分方程式,方教授能夠精確模擬疫情的發展過程,從而預測未來的疫情趨勢,幫助政府和相關部門制定有效的防疫措施。

- 方老師強調數學在防疫策略中的關鍵作用。他指出,數學模型不僅可以幫助理解疾病的傳播模式,還可以評估不同防疫措施的效果,從而找到最優解決方案。在他的研究中,數學被用來模擬不同情境下的疫情發展,這些情境包括不同程度的社交距離措施、疫苗接種率以及其他公共衛生干預措施。這些模型為政策制定者提供了重要的參考依據,使其能夠做出更加科學、有效的決策。

- 為了進一步推動數學在實際應用中的發展,方老師還參與了數學模型學程的設計與推廣。他提倡在課程中引入實際案例研究,讓學生通過解決真實問題來學習數學模型的構建和分析方法。這些學程不僅涵蓋基本的數學理論,還包括數據分析、編程技術以及跨學科的綜合應用,旨在培養學生的綜合能力和實踐能力。方老師相信,這種教學方法能夠讓學生更好地理解數學的實際應用,並為他們未來的學術和職業生涯打下堅實的基礎。

- 傳染病學程的數理建模組是一個特別值得關注的項目。這個學程專門設計用來培養學生在傳染病動態建模和數據分析方面的能力。學生們在這個學程中不僅學習基本的數學和統計方法,還深入研究傳染病的傳播機制和預測模型,從而提升他們在公共衛生領域的競爭力和實踐能力。

資優生發展的波瀾起伏

- 葉丙成老師是本次論壇的第一位講者,他分享了自己在高中的經歷。他提到在建中資優班時,遇到了一位特別的數學老師邱老師。邱老師的教學方法獨特,不講課,而是要求學生主動提問,這一方式初期讓學生感到困惑和不適應,但最終激發了學生的學習主動性和好奇心。葉老師認為,這種方法雖然挑戰了傳統的教學模式,但對於學生自主學習能力的培養有著深遠的影響。

- 葉老師進一步分享了他在建中資優班的學習過程。他提到,資優班的學習進度比普通班快,學生在短時間內學到了更多的知識。然而,這種快速學習的過程中,往往缺乏對知識的深入探究和實踐機會。葉老師指出,雖然資優生在學業上表現突出,但對於未來的方向和目標卻感到迷茫,這種迷茫在大學階段尤為明顯。資優生需要的不僅是快速學習,還需要有人引導他們探索更多的可能性和未來的方向。

- 第二位講者史美圻分享了他在成長過程中的經歷。他的父母都是數學系背景,但父母在職業道路上的選擇卻大相徑庭。父親轉向了環境工程,母親則在資訊領域取得了成功。史美圻提到,從小他就知道數學不僅僅是當老師或補習班老師,還有很多其他的可能性。他的家庭背景讓他對數學有了更廣泛的認識和理解,這也激發了他在數學之外探索其他興趣的動力。

- 史美圻的經歷也展示了資優生在成長過程中自我探索的重要性。他在高中時並未進入資優班,而是選擇參加了普通班的辯論社。在辯論比賽中,他發現了自己在邏輯思維和表達能力方面的潛力。這段經歷讓他意識到,資優教育不應該僅僅局限於傳統的學術成就,而是應該鼓勵學生在多個領域發展,探索自己的興趣和潛力。

- 在資優生的成長過程中,自我探索往往扮演著關鍵角色。謝銘倫老師提到,雖然他在學校的成績並不突出,但透過廣泛閱讀科普書籍和雜誌,並在圖書館自由探索,他找到了對數學的熱愛。這段自我探索的歷程,不僅讓他拓展了知識面,也培養了他的批判性思維和自主學習能力。這樣的經歷表明,自我驅動的學習可以在沒有系統教育的情況下,仍然達到卓越的成長。

- 謝老師進一步強調,沒有經歷過資優班的壓力,他能夠更自由地學習和探索。他指出,許多資優生在系統內承受著巨大的壓力,而他則因為沒有這種壓力,得以更輕鬆地追求自己的興趣。謝老師的經歷反映了在一個相對自由的環境中,學生可以更好地發展自己的興趣和才能,這對於長期的成長和成功是至關重要的。

- 謝老師討論了在學習過程中,如何平衡歷史背景與現代知識的重要性。他指出,儘管現代教育系統常常要求學生快速掌握大量知識,但這些知識通常是經過剪裁和精選的。因此,理解知識的歷史脈絡對於深入研究和創新是必不可少的。謝老師建議,大學教育應該更加重視科學史的教學,這樣學生在研究時能夠更好地理解他們所面臨的問題的背景和發展歷程。

- 謝老師認為,自由教育的目標應該是培養能夠從無到有的人才,而不是僅僅從一到二的技術專才。他強調,跨領域的學習和創新是現代研究的重要特徵,許多突破性的研究都是將不相關的領域結合起來的結果。因此,基礎教育應該注重培養學生的多樣化能力,使他們能夠在未來進行跨學科的合作和創新。

- 葉老師和史美圻強調了在資優教育中,社會責任感和價值觀培養的重要性。他們指出,資優生應該具備先天下之憂而後天下之樂的精神,關注社會問題並積極參與解決。他們分享了一些個人經歷和觀察,說明了當前教育系統中對於社會責任感的培養仍然不足,這需要教育者和社會共同努力,去塑造下一代具備社會責任感和全球視野的領袖。

- 透過這些講者的分享,展示了資優生在成長過程中的多種挑戰和機遇。他們的經歷和見解提供了寶貴的啟示:如何在教育中平衡興趣與壓力,歷史與現代知識,自由探索與系統學習,以及個人成就與社會責任。因此,資優教育不應該僅僅是加速學習的過程,而應該注重學生的全面發展和自我探索能力。我們需要為資優生提供更多的探究機會和實踐平台,幫助他們在學術之外發現自己的興趣和未來的方向。同時,我們也需要反思現有的資優教育模式,探索更加多元和靈活的教育方法,讓每一個資優生都能夠充分發揮自己的潛力,找到屬於自己的成長道路。